La apicultura y la mosca mexicana de la fruta / Vanoye-Eligio et al. (2024)

La apicultura y el control químico de la mosca mexicana de la fruta dentro del enfoque en una sola salud: el caso del estado de Tamaulipas, México

Beekeeping and the chemical control of the Mexican fruit fly within the one health approach: the case of the state of Tamaulipas, Mexico

Venancio Vanoye-Eligio1, Madai Rosas-Mejía1, María de la Luz Vázquez-Sauceda1*,

Francisco Reyes-Zepeda1, Zeferino Blanco-Martínez1

*Autor para correspondencia: mvazquez@docentes.uat.edu.mx Fecha de recepción: 3 de junio de 2024

Fecha de aceptación: 17 de julio de 2024 Fecha de publicación: 8 de agosto de 2024

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. México.

![]()

Resumen

La apicultura y el control químico de la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens Loew, son actividades paralelas en áreas citrícolas que pueden ser abordadas desde la perspectiva de una sola salud. El estado de Tamaulipas es una de las entidades con mayor producción de cítricos en México, destacándose la presencia de A. ludens. El control químico de esta plaga se basa en el uso de malatión, un organofosforado que puede tener efectos en colonias de polinizadores como Apis mellifera L. Esta revisión pretende poner en el contexto de una sola salud la actividad apícola en la zona citrícola de Tamaulipas respecto a la aplicación del malatión como medida de control de A. ludens. Se proveen datos de la apicultura y citricultura contemplando la perspectiva de una sola salud. Se abordan aspectos del control químico de A. ludens y su potencial efecto sobre la actividad apícola. Se requiere investigación básica y aplicada que ofrezca información integral de la región para la construcción de políticas públicas de apoyo a la apicultura en Tamaulipas y cuidado al medio ambiente.

Palabras clave: Anastrepha ludens, Apis mellifera, cítricos, malatión.

Abstract

Beekeeping and control of the Mexican fruit fly, Anastrepha ludens Loew, are two activities in citrus areas that can be approached from one health perspective. The state of Tamaulipas is one of the entities with the highest citrus production in Mexico, highlighting the presence of A. ludens. The chemical control of this pest is based on the use of malathion, an organophosphate that can have effects on pollinator colonies of Apis mellifera L. This review aims to put the beekeeping activity in the citrus area of Tamaulipas in the context of one health approach concerning the application of malathion as a control measure for A. ludens. Data on beekeeping and citrus farming are provided from a one-health perspective. Aspects of the chemical control of A. ludens and its potential effect on beekeeping activity are addressed. It requires basic and applied research that offers comprehensive information on the region for constructing public policies to support beekeeping in Tamaulipas and environmental care.

Keywords: Anastrepha ludens, Apis mellifera, citrus, malathion.

Introducción

La intervención antrópica en los ecosistemas terrestres y su impacto en las colonias de Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) y otras especies de polinizadores genera una constante preocupación sobre el futuro de la apicultura y su sostenibilidad a largo plazo (Ollerton et al., 2011; SADER et al., 2021). Los agroecosistemas son una fuente de alimento y recursos florales para las especies manejadas, ferales o silvestres de polinizadores (St. Clair et al., 2022). Estos ambientes representan hábitats donde subyace un efecto negativo sobre estas comunidades debido, por lo general, a la aplicación de insecticidas. Los pesticidas son considerados uno de los causantes del decline de polinizadores en todas las regiones del mundo, con especial énfasis en Latinoamérica (Benuszak et al., 2017; Dicks et al., 2021). Otros factores reconocidos en el fenómeno del colapso de colmenas son las atribuidas a la sanidad apícola tales como la varroasis causada por el ácaro Varroa destructor Anderson y Trueman (Acari: Varroidae) o el pequeño escarabajo de la colmena (PEC) Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) (Baena-Díaz et al., 2022; Roth et al., 2020).

La producción de miel en el mundo representa un medio de vida para muchas comunidades rurales y para apicultores a pequeña escala (FAO et al., 2021). De acuerdo con la División Estadística de la FAO (FAO, 2024), México está entre los 10 países productores de miel con alrededor de 62 mil toneladas al año. La actividad apícola en el estado de Tamaulipas está basada en Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) y representa la producción de casi 800 toneladas de miel con un valor estimado de la de 37.5 millones de pesos (González-Rodríguez et al., 2010; SIAP, 2022). La obtención de miel en la región se puede caracterizar básicamente por su origen botánico ya sea de multiflora (especies vegetales diferentes), mezquite (Prosopis spp.) o de azahar que es proveniente de la flor de cítricos (Citrus spp.) (González-Suárez et al., 2020).

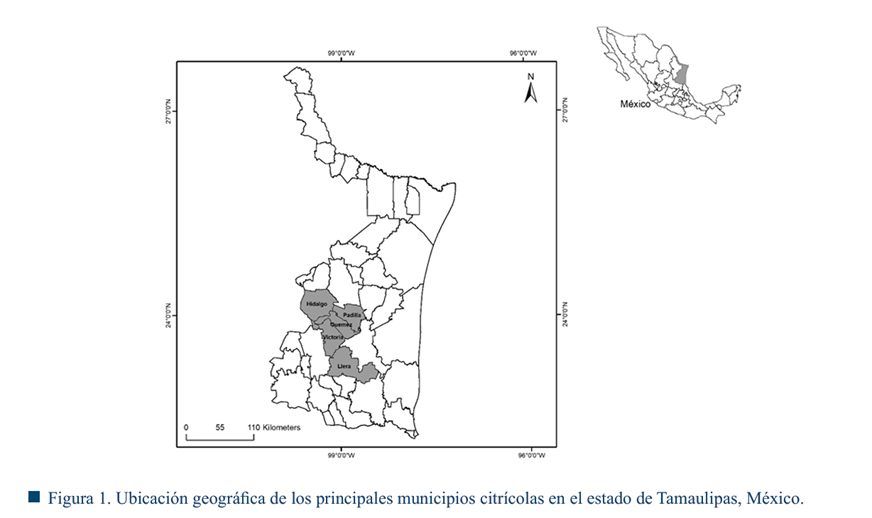

La zona citrícola ubicada en el centro y sur de Tamaulipas comprende cerca de 46,000 ha distribuidas en los municipios de Hidalgo, Padilla, Güemez, Victoria y Llera (Figura 1) con una producción aproximada a las 900 mil toneladas anuales con una derrama económica de alrededor de los 5,000 millones de pesos. La principal variedad cultivada es la naranja Valencia (Citrus sinensis (L.) Osbeck) que se cosecha durante el periodo de febrero a junio en el noreste de México (Padrón-Chávez & Rocha-Peña, 2009; SIAP, 2021; Vanoye-Eligio et al., 2015). Como tal, las áreas citrícolas en la temporada de floración son zonas de relevancia para el sector apícola en la colecta del néctar de la flor de cítricos y la producción de la miel de azahar. Se destaca el municipio de Llera como el principal productor de miel en el estado dentro de la región citrícola (SIAP, 2022).

La mosca mexicana de la fruta (MMF), Anastrepha ludens Loew (Diptera: Tephritidae), es una de las principales plagas de cítricos dulces de importancia cuarentenaria en México (Aluja, 1993). En Tamaulipas, a través de la Campaña Nacional contra Moscas Nativas de la Fruta (CNMNF) se aplican medidas de control de poblaciones de adultos en la temporada de disponibilidad de fruta a escala local o regional (NOM-023-FITO-1995). Estas acciones generalmente involucran el uso de organofosforados como el malatión en combinación con proteínas hidrolizadas como componentes alimenticios de atracción (SADER/SENASICA, 2019). Sin embargo, el uso de malatión para el control de plagas puede tener un impacto negativo en A. mellifera y otros organismos benéficos (Gary & Mussen, 1984; Michaud, 2003; Pankiw & Jay, 1992).

La convergencia entre la actividad apícola en temporada de la floración de cítricos, el uso de agroquímicos para el control de la MMF en la principal etapa de producción, el rol de A. mellifera en la producción de alimentos y el mantenimiento de los ecosistemas genera una compleja dinámica que incluye los principales componentes del enfoque de una sola salud: salud humana, salud animal y salud ambiental. Esta revisión tuvo como objetivo analizar las aplicaciones del concepto de una sola salud sobre la actividad apícola y el manejo agronómico de la MMF, así como sugerir líneas de investigación o acción que contribuyan a los tres ejes de una sola salud.

DESARROLLO DEL TEMA

La apicultura y una sola salud

El concepto de una sola salud (OH, por sus siglas en inglés) básicamente era referido a enfermedades zoonóticas y su relación con la salud humana (Zinsstag et al., 2011). Sin embargo, el reconocimiento de las interacciones con el ecosistema ha permitido expandir esta perspectiva hacia otras temáticas tales como el vínculo con el medio ambiente, pérdida de biodiversidad, cambio climático, sustentabilidad, contaminación, entre otros (Pettan-Brewer et al., 2024; Procopio et al., 2024). De acuerdo con un panel de expertos, OH puede ser definida como un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas (FAO/OIE/WHO/UNDEP, 2021). Incluso, bajo esta visión holística, se ha propuesto que la sanidad o salud vegetal también sea un elemento estructural de la filosofía de OH y no una forma compartimentada en la triada (Falkenberg et al., 2022).

La apicultura y A. mellifera como uno de los principales polinizadores, pueden ser enmarcadas dentro del modelo de OH dado el vínculo entre este sector productivo y el papel de la abeja en el contexto ambiental-ecológico, de salud animal y pública. Así mismo, la apicultura como actividad económica es un esquema que evoluciona constantemente hacia una actividad sustentable y de buenas prácticas que están alineadas con la visión de OH (de Jongh et al., 2022; FAO et al., 2021). De acuerdo con Baena-Díaz et al. (2022), existe una tendencia positiva del número de colmenas en varios estados de la República Mexicana, o al menos, estos indicadores se han mantenido estables. Lo anterior sugiere que una de las principales líneas de acción que exigen una visión inter y transdisciplinar es la protección de polinizadores tales como A. mellifera y otras especies silvestres ante fenómenos globales como lo es la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático (Dicks et al., 2021; Ollerton et al., 2011; SADER et al., 2021).

El uso de agroquímicos para el control de plagas o enfermedades en los agroecosistemas contribuyen a la disminución o contaminación de especies domesticadas (Benuszak et al., 2017; Calatayud-Vernich et al., 2016) y los productos derivados de la miel. Lo anterior tiene importantes implicaciones prácticas en los escenarios de OH, por ejemplo; el campo de la inocuidad agroalimentaria y exposición a insecticidas vinculados con la salud pública; el potencial impacto negativo a colonias de A. mellifera como el componente de la salud animal, y como el factor ambiental-ecológico, las posibles afectaciones de las redes tróficas y funcionales del sistema agroecológico debido a los efectos disruptivos que pueden tener los pesticidas de amplio espectro.

Basado en el modelo de OH, el manejo apícola se ha abordado desde diferentes perspectivas que van desde estudios moleculares, ambientales, microbianos hasta la participación de los productores y el diseño de políticas públicas (de Jongh et al., 2022; Donkersley et al., 2020; Wilfert et al., 2021). Sin embargo, los elementos que intervienen en la dinámica apícola pueden variar de acuerdo con las regiones, sus características y necesidades, sugiriendo un enfoque de OH adaptado a tales requerimientos. En este sentido, la multidimensionalidad inherente de las distintas problemáticas y el uso de pesticidas requiere un esquema de trabajo que promueva la integración de diversas disciplinas científicas y de ciencia ciudadana, es decir la participación del público en la generación de conocimiento basado en observaciones o experiencia. Esto con el propósito de ofrecer alternativas o soluciones favorables e incluyentes que contribuyan a cada uno de los ejes de una sola salud.

La información del sector apícola en Tamaulipas es escasa y variable. Los datos del periodo del 2013 al 2022 respecto el número de colmenas, muestran un crecimiento de cerca del 35%, es decir de 17, 644 registradas en 2013 a 26,750 en 2022, este último dato se considera como preliminar (SIAP, 2023). Sin embargo, las condiciones ambientales en el noreste de México están caracterizadas por las altas temperaturas y condiciones de sequía en estos últimos años pueden conducir a afectaciones en el número de colmenas y la consecuente reducción de productores apícolas por la baja producción de miel (Balvino-Olvera et al., 2023; Gajardo-Rojas et al., 2022; SMN, 2024). Este fenómeno en combinación con otros factores bióticos como la varroasis y el PEC en el estado, colocan a la apicultura como un punto de partida para trabajos de investigación inter y transdisciplinares que pueden abordarse con el enfoque de OH.

Control químico de la MMF

Por lo general, el control químico contra A. ludens en México está basado en el uso de malatión, un insecticida organofosforado recomendado para el combate de especies plaga de moscas de la fruta del género Anastrepha (García-Rojas et al., 2023; Loera-Gallardo et al., 2012). El objetivo de este método de control es reducir las poblaciones de adultos de esta plaga en los agroecosistemas citrícolas para evitar la infestación por larvas en la fruta madura y poder lograr su comercialización en fresco a mercados nacionales e internacionales. Las aspersiones terrestres son el uso más común, en donde es necesario que el malatión se mezcle con una proteína hidrolizada y agua. La proteína tiene la función de atrayente alimenticio para las moscas adultas. La mezcla se aplica con equipo manual o automático en forma de pequeñas gotas (0.7 - 6 mm de diámetro) en las hojas de los árboles en producción para atraer a las poblaciones de la plaga (FAO/IAEA, 2023; SADER/SENASICA, 2019). El principio del método es básico: atraer al insecto al cebo alimenticio para que lo ingiera y se intoxique.

El uso de malatión forma parte de una estrategia integral a escala regional conocida como Manejo Integrado de Plagas en Áreas Amplias (AW-IPM, por sus siglas en inglés) y que involucra una serie de medidas fitosanitarias estructuradas y sistematizadas como la liberación de insecto estéril, el control biológico, trampeo, muestreo de frutos, entre otros (Enkerlin et al., 2017; Hendrichs et al., 2007). Este enfoque de trabajo se puede parecer al principio de OH dada por la integración de diversas metodologías de trabajo y la cooperación interdisciplinar. Sin embargo, los componentes estructurales del manejo de áreas amplias, al menos en México, están prácticamente orientados al control, supresión o erradicación de poblaciones plaga de tefrítidos en áreas geográficas determinadas del territorio nacional. Como ejemplo, están los programas fitosanitarios del gobierno federal en el periodo 2021-2023 en Tamaulipas, que incluyen actividades técnicamente encaminadas hacia el control, supresión, erradicación o monitoreo de poblaciones de A. ludens en las áreas citrícolas y otras zonas del estado (SADER/SENASICA, 2021, 2022, 2023).

El efecto del malatión sobre las colonias de A. mellifera ha sido documentado en diferentes campos científicos, incluso su uso práctico en el enfoque de AW-IPM para el control de plagas de moscas de la fruta (Cabrera-Marín et al., 2016; Christen & Fent, 2017; Edwards et al., 2007; Pankiw & Jay, 1992; Yee & Phillips, 2004). Quizá el estudio más directo a nivel de campo es el de Gary y Mussen (1984) quienes reportan un efecto negativo, particularmente una significativa mortalidad sobre las colonias de A. mellifera debido a aspersiones aéreas con la mezcla de malatión y proteína hidrolizada usadas contra poblaciones de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae). Sin embargo, Mazor et al. (2003) concluyeron que la toxicidad hacia las colonias de abejas puede estar más ligada a la exposición directa a la mezcla tóxica ya sea por contacto accidental o que estas se alimenten sobre superficies contaminadas, tales como las flores. Igualmente, en este argumento se puede hacer notar que durante las actividades de monitoreo de tefritidos, dentro de las listas de organismos no objetivo capturados, la presencia de A. mellifera fue mínima (Thomas, 2003; Thomas & Mangan, 2005). Esto último se debió a que las trampas de monitoreo al igual que la mezcla tóxica contienen atrayentes alimenticios que aparentemente tienen poca o nula atracción para A. mellifera.

La aplicación del malatión en las acciones de control de A. ludens tiene implicaciones a diferentes niveles de la triada en OH. Su amplio uso no solo contra la MMF sino para otras plagas fitosanitarias o problemas de salud pública como el control de Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae), el vector del dengue (Procopio et al., 2024), plantean una agenda que requiere un análisis multifactorial y la intervención estratégica de políticas públicas y organizaciones de productores, así como de diferentes disciplinas científicas. Ciertamente, la búsqueda de alternativas al malatión para el control de la MMF ha dado resultados como el desarrollo de atrayentes más específicos como el spinosad (GF-120®) o métodos de trampeo masivo con Cera Trap® o su sustitución por el cebo con el colorante fotoactivo floxina B (Domínguez et al., 2003; Lasa et al., 2014; Thomas & Mangan, 2005). Sin embargo, la utilización del malatión se continúa privilegiando debido principalmente a su disponibilidad comercial, costo, efectividad y al rango de acción sobre varias plagas agrícolas.

Residuos de pesticidas agrícolas en panales y cera de abejas melíferas

Las abejas melíferas son insectos con alta probabilidad de exposición a pesticidas por la cercanía de las colmenas en campos de cultivo donde se utilizan altos niveles de agroquímicos (Zhu et al., 2014). Se ha documentado que los agroquímicos pueden afectar la coordinación y comunicación en la colonia de abejas y esto contribuye a la reducción en la polinización y producción de miel (Weick & Thorn, 2002). Además, los residuos de pesticidas en la miel y la cera implican una vía de exposición para los humanos (Chauzat et al., 2009). En México, se han reportado muertes de colonias de abejas debido al uso de pesticidas (Valdovinos-Flores et al., 2017). Sin embargo, se requieren más estudios sobre residuos de pesticidas en productos como miel, cera de abejas, polen, propóleo y jalea real. Por ejemplo, en el noreste de México se ha documentado niveles de dimetoato, tiabendazol, carbendazim y malatión en muestras de miel que exceden los límites de cuantificación (Valdovinos-Flores et al., 2017). El malatión es un probable carcinógeno para los seres humanos (Guyton et al., 2015). Aunque es un pesticida de baja persistencia, es altamente tóxico para las abejas (EPA, 2009). La cantidad de residuo de plaguicida que se ha reportado en el noreste de México se puede explicar por el uso intensivo de agroquímicos para proteger cultivos como maíz, sorgo, girasol, cebolla y cítricos (naranja, limón, mandarina, mandarina y pomelo) (Tamaulipas, 2016). Debido a lo anterior, es importante analizar en abejas melíferas el efecto de las aplicaciones de malatión para el control de la MMF con el objetivo de mitigar daños en estos polinizadores, el medio ambiente y la salud humana.

Áreas citrícolas

La citricultura en Tamaulipas está conformada por alrededor de 5,200 productores y aproximadamente el 60% pertenece al sector social o ejidal (SADER/SENASICA, 2023; SAGARPA, 2013). Esta actividad está caracterizada por el cultivo de diferentes variedades citrícolas, destaca la naranja Valencia con la mayor superficie plantada, alrededor de 34, 000 ha, seguida por el limón de la variedad italiano (Citrus limon (L.) Burm.) con 8,500 ha, la toronja (Citrus paradisi Macfad.) con 2,600 ha y la mandarina (Citrus reticulata Blanco) con 850 ha (SIAP, 2021). La época de floración de la naranja Valencia ocurre durante los primeros meses del año, particularmente entre febrero y marzo, marca el periodo de la polinización siendo A. mellifera uno de los principales polinizadores reconocidos (Grajales-Conesa et al., 2013). Lo anterior conlleva a un traslape entre la época de floración de la naranja Valencia en Tamaulipas y la aplicación del cebo tóxico para la protección de la producción ante la presencia de poblaciones de A. ludens en los primeros meses del año. Cabe mencionar que el principal pico poblacional de esta plaga ocurre entre los meses de febrero y abril cuando existe una alta disponibilidad del hospedero comercial, es el caso de la naranja Valencia (Vanoye-Eligio et al., 2015). Este nivel poblacional del tefrítido puede implicar la aplicación del cebo tóxico sobre mayor superficie, y, en consecuencia, un mayor riesgo para las poblaciones o colonias de polinizadores asociados al cultivo en dicha temporada.

Las áreas citrícolas del centro del estado de Tamaulipas forman zonas compactas continuas de varios miles de hectáreas. Destacándose la región Padilla con un mosaico citrícola de alrededor de 15,000 ha que pertenecen a los municipios de Hidalgo, Padilla y Güemez (SAGARPA, 2013; Vanoye-Eligio et al., 2017). Esta conformación espacial ofrece ventajas desde el punto de vista geográfico y estratégico dada la extensa superficie y la escala de trabajo para diferentes actividades en la apicultura y el control de plagas. De igual manera, sugiere la utilización de herramientas geoinformáticas, particularmente los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estos softwares involucran la construcción de bases de datos georreferenciadas y su análisis espacial para la extracción de nueva información y la identificación de relaciones entre entidades geográficas. La incorporación de esta herramienta en el manejo de colmenas y su dinámica estacional teniendo en cuenta a las grandes extensiones de las plantaciones de cítricos, propone mecanismos que pueden optimizar y planificar esta actividad en la región (Kotovs & Zacepins, 2023).

CONCLUSIONES

La apicultura y el control químico de la MMF son actividades que se realizan paralelamente en las zonas citrícolas de Tamaulipas durante la principal etapa de producción citrícola del estado. Por lo tanto, es necesario plantear acciones estratégicas ya sea operativas o de investigación bajo contextos integrativos que suministren más información sobre el uso de cebos tóxicos para el control de la MMF y los efectos sobre los polinizadores con énfasis en A. mellifera, así como sus implicaciones en salud pública y ambiental. Bajo el enfoque de OH, se pueden plantear diferentes perspectivas básicas de investigación que van desde los estudios de laboratorio y a nivel de campo del efecto de la mezcla tóxica a base de malatión con respecto a A. mellifera y otras especies de polinizadores, hasta estudios basados en ecología y conservación de polinizadores en áreas citrícolas, contaminación ambiental por organofosforados, uso de SIG y sus aplicaciones en la optimización y planeación estratégica de la dinámica espaciotemporal de colmenas, entre otros. Tales temáticas pueden involucrar los ejes de OH y ofrecer resultados con aplicación práctica junto a la generación de conocimiento de utilidad para los apicultores, así como de referencia para la implementación de políticas públicas que apoyen la actividad apícola en Tamaulipas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el apoyo para la realización de este trabajo.

REFERENCIAS

Aluja, M. (1993). Manejo Integrado de Moscas de la Fruta. Editorial Trillas.

Baena-Díaz, F., Chévez, E., Ruiz de la Merced, F., & Porter-Bolland, L. (2022). Apis mellifera en

México: producción de miel, flora melífera y aspectos de polinización. Revisión. Revista

Mexicana de Ciencias Pecuarias, 13(2), 525-548. https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/

index.php/Pecuarias/article/view/5960

Balvino-Olvera, F. J., Lobo, J. A., Aguilar-Aguilar, M. J., Ruiz-Guzmán, G., González-Rodríguez,

A., Ruiz-Mercado, I., . . . Quesada, M. (2023). Long-term spatiotemporal patterns in the

number of colonies and honey production in Mexico. Scientific Reports, 13(1), 1017. https://

doi.org/10.1038/s41598-022-25469-8

Benuszak, J., Laurent, M., & Chauzat, M.-P. (2017). The exposure of honey bees (Apis mellifera;

Hymenoptera: Apidae) to pesticides: Room for improvement in research. Science of The Total

Environment, 587-588, 423-438.https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.062

Cabrera-Marín, N. V., Liedo, P., & Sánchez, D. (2016). The effect of application rate of GF-120

(Spinosad) and malathion on the mortality of Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) foragers.

Journal of Economic Entomology, 109(2), 515-519.

Calatayud-Vernich, P., Calatayud, F., Simó, E., Suarez-Varela, M. M., & Picó, Y. (2016). Influence

of pesticide use in fruit orchards during blooming on honeybee mortality in 4 experimental

apiaries. Science of The Total Environment, 541, 33-41. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.131

Chauzat, M. P., Faucon, J. P., Martel, A. C., Lachaize, J., Cougoule, N., & Aubert, M. (2006). A

survey of pesticide residues in pollen loads collected by honey bees in France. Journal of

economic entomology, 99(2), 253-262. https://doi.org/10.1093/jee/99.2.253

Christen, V., & Fent, K. (2017). Exposure of honey bees (Apis mellifera) to different classes of

insecticides exhibit distinct molecular effect patterns at concentrations that mimic

environmental contamination. Environmental Pollution, 226, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.

envpol.2017.04.003

de Jongh, E. J., Harper, S. L., Yamamoto, S. S., Wright, C. J., Wilkinson, C. W., Ghosh, S., & Otto,

S. J. G. (2022). One Health, One Hive: A scoping review of honey bees, climate change,

pollutants, and antimicrobial resistance. PLoS ONE, 17(2), e0242393.

Dicks, L. V., Breeze, T. D., Ngo, H. T., Senapathi, D., An, J., Aizen, M. A., . . . Potts, S. G. (2021).

A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline.

Nature Ecology & Evolution, 5(10), 1453-1461. https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9

Domínguez, V. M., Leyva, J. L., Moreno, D. S., Trujillo, F. J., Alatorre, R., & Becerril, A. E. (2003).

Toxicidad sobre Apis mellifera de cebos empleados en el combate de moscas de la fruta.

Manejo Integrado de Plagas y Agroecología (Costa Rica), 69, 66-72.

Donkersley, P., Elsner-Adams, E., & Maderson, S. (2020). A One-Health model for reversing

honeybee (Apis mellifera L.) decline. Veterinary Sciences, 7(3), 119. https://www.mdpi.com

/2306-7381/7/3/119

Edwards, J. W., Lee, S. G., Heath, L. M., & Pisaniello, D. L. (2007). Worker exposure and a risk

assessment of malathion and fenthion used in the control of Mediterranean fruit fly in South Australia. Environmental Research, 103(1), 38-45. https://doi.org/10.1016/j.envres.2006.06.001

Enkerlin, W. R., Gutiérrez Ruelas, J. M., Pantaleon, R., Soto Litera, C., Villaseñor Cortés, A.,

Zavala López, J. L., . . . Hendrichs, J. (2017). The Moscamed Regional Programme: review

of a success story of area-wide sterile insect technique application. Entomologia Experimentalis et Applicata, 164(3), 188-203. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/eea.12611

EPA. (2009). Revised reregistration eligibility decision (RED) for Malathion; EPA 738-R-06-030.

Retrieved 24/05/2024 from http:// archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/pdf/

malathionred-revised.pdf

Falkenberg, T., Ekesi, S., & Borgemeister, C. (2022). Integrated Pest Management (IPM) and One

Health — a call for action to integrate. Current Opinion in Insect Science, 53, 100960.

https://doi.org/10.1016/j.cois.2022.100960

FAO. (2024). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved

07/04/2024 from https://www.fao.org/faostat/en/#home

FAO, IZSLT, Apimondia, & CAAS. (2021). Good beekeeping practices for sustainable apiculture FAO Animal Production and Health Guidelines No. 25. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO/IAEA. (2023). Guideline on phytosanitary procedures for area-wide management of fruit fly

pests. FAO.

FAO/OIE/WHO/UNDEP. (2021). Joint Tripartite (FAO, OIE, WHO) and UNEP Statement.

Tripartite and UNEP support OHHLEP’s definition of “One Health”. World Health Organization. Retrieved 01/04/2024 from https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health

Gajardo-Rojas, M., Muñoz, A. A., Barichivich, J., Klock-Barría, K., Gayo, E. M., Fontúrbel, F. E., . . . Veas, C. (2022). Declining honey production and beekeeper adaptation to climate change in

Chile. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 46(5), 737-756. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03091333221093757

García-Rojas, J. C., Robles-Bermúdez, A., Vega-Frutis, R., Cambero-Campos, O. J., & Peña-

Sandoval, G. R. (2023). Caracterización de la susceptibilidad al malatión en la mosca

de las indias occidentales. Southwestern Entomologist, 48 (1), 257-266. https://doi.org/10.

3958/059.048.0125

Gary, N. E., & Mussen, E. C. (1984). Impact of Mediterranean fruit fly malathion bait spray on

honey bees. Environmental Entomology, 13(3), 711-717. https://doi.org/10.1093/ee/13.3.711

González-Rodríguez, L. E., Mora-Olivo, A., Guerra-Pérez, A., Garza-Torres, H. A., & Fernández de

Castro-Martínez, G. (2010). La apicultura en Tamaulipas, una actividad muy dulce y nutritiva.

CienciaUAT, 4(4), 8-12. https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/251

González-Suárez, M., Mora-Olivo, A., Villanueva-Gutiérrez, R., Lara-Villalón, M., Vanoye-Eligio,

V., & Guerra-Pérez, A. (2020). Diversidad de la flora de interés apícola en el estado de

Tamaulipas, México. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 11(3), 914-932.

Grajales-Conesa, J., Meléndez-Ramírez, V., Cruz-López, L., & Sánchez, D. (2013). Native bees in

blooming orange (Citrus sinensis) and lemon (C. limon) orchards in Yucatán, Mexico. Acta

Zoológica Mexicana (N.S.), 29(2), 437-440. https://doi.org/10.21829/azm.2013.2921124

Guyton, K. Z., Loomis, D., Grosse, Y., El Ghissassi, F., Benbrahim-Tallaa, L., Guha, N., ... & Straif,

K. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology, 16(5), 490-491. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8

Hendrichs, J., Kenmore, P., Robinson, A. S., & Vreysen, M. J. B. (2007). Area-wide integrated pest

management (AW-IPM): principles, practice and prospects. In M. J. B. Vreysen, A. S.

Robinson, & J. Hendrichs (Eds.), Area-Wide control of insect pests: from research to field

implementation (pp. 3-33). Springer.

Kotovs, D., & Zacepins, A. (2023). GIS-based interactive map to improve scheduling beekeeping

activities. Agriculture, 13(3), 669. https://www.mdpi.com/2077-0472/13/3/669

Lasa, R., Toxtega, Y., Herrera, F., Cruz, A., Navarrete, M. A., & Antonio, S. (2014). Inexpensive

traps for use in mass trapping Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae). Florida Entomologist,

97, 1123-1130.

Loera-Gallardo, J., Reyes-Sosa, M. A., & López-Arroyo, J. I. (2012). Efficacy of ground-applied

ultra low volume malathion plus hydrolized protein against the Mexican fruit fly Anastrepha

ludens (Diptera: Tephritidae). Florida Entomologist, 95(3), 771-773. https://doi.org/10.1653/

024.095.0330

Mazor, M., Gazit, S., Reuven, G., & Efrat, H. (2003). Unattractiveness of three commercial

proteinaceous fruit fly baits to honey bees. Crop Protection, 22(7), 995-997. https://doi.org/

10.1016/S0261-2194(03)00089-9

Michaud, J. P. (2003). Toxicity of fruit fly baits to beneficial insects in citrus. Journal of Insect

Science, 3, 1-9.

NOM-023-FITO-1995. Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995 por la que establece la

Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta.

Ollerton, J., Winfree, R., & Tarrant, S. (2011). How many flowering plants are pollinated by animals?

Oikos, 120(3), 321-326. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x

Padrón-Chávez, J. E., & Rocha-Peña, M. A. (2009). Cultivares y Portainjertos Cítricos. In M. A. R.

Peña & J. E. P. Chávez (Eds.), El Cultivo de los Cítricos en el Estado de Nuevo León. Libro

Científico No. 1 (pp. 56-89). Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias. CIRNE. Campo Experimental General Terán.

Pankiw, T., & Jay, S. C. (1992). Aerially applied ultra-low-volume malathion effects on caged honey

bees (Hymenoptera: Apidae), caged mosquitoes (Diptera: Culicidae), and malathion residues.

Journal of Economic Entomology, 85(3), 687-691. https://doi.org/10.1093/jee/85.3.687

Pettan-Brewer, C., Penn, G., Biondo, A. W., Jaenisch, T., Grützmacher, K., & Kahn, L. H. (2024).

Who coined the term “One Health”? Cooperation amid the siloization. One Health, 18,

100678. https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2024.100678

Procopio, A. C., Colletta, S., Laratta, E., Mellace, M., Tilocca, B., Ceniti, C., . . . Roncada, P. (2024).

Integrated One Health strategies in Dengue. One Health, 18, 100684. https://doi.org/10.1016/

j.onehlt.2024.100684

Roth, M. A., Wilson, J. M., Tignor, K. R., & Gross, A. D. (2020). Biology and management of Varroa

destructor (Mesostigmata: Varroidae) in Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) colonies.

Journal of Integrated Pest Management, 11(1), 1. https://doi.org/10.1093/jipm/pmz036

SADER, SEMARNAT, SENASICA, CONABIO, & CONANP. (2021). Diagnóstico. Situación actual de los polinizadores en México. Gobierno de México.

SADER/SENASICA. (2019). Manual Técnico para las Operaciones de Campo para la Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta sección II: Control Químico. SADER/SENASICA.

SADER/SENASICA. (2021). Programa de trabajo integral de los subcomponentes de vigilancia

epidemiológica de riesgos fitosanitarios y servicio fitosanitario en apoyo a la producción

para el bienestar y prevención, control y erradicación de plagas fitosanitarias en el estado

de Tamaulipas, del programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ejercicio fiscal 2021,

con recursos de origen federal. México: Gobierno de México Obtenido de https://www.gob.

mx/cms/uploads/attachment/file/707083/Tamaulipas_autorizado.pdf

SADER/SENASICA. (2022). Programa de trabajo integral del subcomponente servicio fitosanitario

en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control y erradicación de plagas

fitosanitarias en el estado de Tamaulipas, del programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ejercicio fiscal 2022, con recursos de origen federal. México: Gobierno de México Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761954/Tamaulipas.pdf

SADER/SENASICA. (2023). Programa de trabajo integral del subcomponente servicio fitosanitario

en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control y erradicación de plagas

fitosanitarias en el estado de Tamaulipas, del programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ejercicio fiscal 2023 con recursos de origen federal. México: Gobierno de México Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/840063/28_Tamaulipas-compressed.pdf

SAGARPA. (2013). Padrón de Productores de Cítricos Georeferenciados 2010-2012 Tamaulipas.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. http://www.

sagarpa.gob.mx/Delegaciones/tamaulipas/Documents/padron_citricos%202010-2012.pdf

SIAP. (2021). Avance de Siembras y Cosechas Resumen nacional por cultivo. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Gobierno de México. Retrieved 15/04/2021 from https://nube.siap.gob.mx/avance_agricola/

SIAP. (2022). Anuario Estadístico de la Producción Ganadera. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Goberno de México. Retrieved 29/03/2024 from https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

SIAP. (2023). Población Ganadera. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Gobierno

de México. Retrieved 06/04/2024 from https://nube.siap.gob.mx/poblacion_ganadera/

SMN. (2024). Monitor de sequía en México. Servicio Meteorológico Nacional. Gobierno de México.

Retrieved 13/04/2024 from https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/

monitor-de-sequia-en-mexico

St. Clair, A. L., Zhang, G., Dolezal, A. G., O’Neal, M. E., & Toth, A. L. (2022). Agroecosystem

landscape diversity shapes wild bee communities independent of managed honey bee presence.

Agriculture, Ecosystems & Environment, 327, 107826. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107826

Tamaulipas (2016). Agropecuario. Municipio de Padilla. Tamaulipas. Retrieved 24/05/2024 from

http://www.padilla.gob.mx/sececonomico/agropecuario.htm

Thomas, D. (2003). Nontarget insects captured in fruit fly (Diptera: Tephritidae) surveillance traps.

Journal of Economic Entomology, 96(6), 1732-1737. https://doi.org/10.1603/0022-0493-96.6.1732

Thomas, D., & Mangan, R. L. (2005). Nontarget impact of Spinosad GF-120 bait sprays for control

of the Mexican fruit Fly (Diptera: Tephritidae) in Texas citrus. Journal of Economic Entomology, 98(6), 1950-1956.

Valdovinos-Flores, C., Alcantar-Rosales, V. M., Gaspar-Ramírez, O., Saldaña-Loza, L. M., & Dorantes-Ugalde, J. A. (2017). Agricultural pesticide residues in honey and wax combs from Southeastern, Central and Northeastern Mexico. Journal of Apicultural Research, 56(5), 667-679. https://doi.org/10.1080/00218839.2017.1340798

Vanoye-Eligio, V., Barrientos-Lozano, L., Mora-Olivo, A., Sánchez-Ramos, G., & Chacón-Hernández, J. C.

(2017). Spatial heterogeneity of Anastrepha ludens populations over a large citrus region including a sterile insect release area in northeastern Mexico. Precision agriculture, 18(5), 843-858.

Vanoye-Eligio, V., Pérez-Castañeda, R., Gaona-García, G., Lara-Villalón, M., & Barrientos-Lozano, L. (2015). Fluctuación poblacional de Anastrepha ludens en la región de Santa Engracia,

Tamaulipas, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 6(5), 1077-1091.

Weick, J., & Thorn, R. S. (2002). Effects of acute sublethal exposure to coumaphos or diazinon on

acquisition and discrimination of odor stimuli in the honey bee (Hymenoptera: Apidae).

Journal of economic entomology, 95(2), 227-236. https://doi.org/10.1603/0022-0493-95.2.227

Wilfert, L., Brown, M. J. F., & Doublet, V. (2021). OneHealth implications of infectious diseases

of wild and managed bees. Journal of Invertebrate Pathology, 186, 107506. https://doi.org/

10.1016/j.jip.2020.107506

Yee, W. L., & Phillips, P. A. (2004). Differential mortality of natural enemies exposed to avocado

leaves treated with malathion during a Mediterranean fruit fly eradication program.Southwestern Entomologist, 29(3), 175-184.

Zhu, W., Schmehl, D. R., Mullin, C. A., & Frazier, J. L. (2014). Four common pesticides, their

mixtures and a formulation solvent in the hive environment have high oral toxicity to honey

bee larvae. PloS one, 9(1), e77547. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077547

Zinsstag, J., Schelling, E., Waltner-Toews, D., & Tanner, M. (2011). From “one medicine” to “one

health” and systemic approaches to health and well-being. Preventive Veterinary Medicine,

101(3), 148-156. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2010.07.003