Efecto del consumo de leguminosas arbustivas (acacia rigidula y havardia pallens) sobre la morfología espermática de machos caprinos en crecimiento

Effect of consumption of shrush legumes (acacia rigidula and havardia pallens) on sperm morphology of growing male goats

Nidia Garza-Martínez1, Cecilia Carmela Zapata-Campos1*, Luz Yosahandy Peña Avelino1,

Fernando Sánchez Dávila2

Autor para correspondencia: cezapata@docentes.uat.edu.mx Fecha de recepción: 28 de junio de 2023

Fecha de aceptación: 21 de julio de 2023 Fecha de publicación: 11 de agosto de 2023

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 2Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ex Hacienda el Cañada, Ciudad General Escobedo, Nuevo León, México.

![]()

ISSN electrónico: 2992-7501 1(1), 47 - 58 (Jul - Dic 2023)

https://doi.org/10.29059/cvpa.v2i2.11

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del consumo de dietas formuladas con Acacia rigidula (Benth) Seigler & Ebinger y Havardia pallens (Benth) Britton & Rose, en la capacidad reproductiva de machos caprinos criollos en crecimiento en condiciones de estabulado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se utilizaron 15 machos caprinos jóvenes (3-4 meses de edad aproximadamente) los cuales fueron asignados al azar a las dietas con las plantas nativas o dieta control, conteniendo el 35% de inclusión. Los aspectos evaluados fueron: circunferencia escrotal (Ces), Motilidad masal (MM) y Morfología espermática que se determinaron dos veces al mes, a partir de agosto hasta diciembre. Con la finalidad de evaluar diferencias en la motilidad y la morfología espermática entre los grupos (Acacia rigidula AR, Havardia pallens HP y Medicago sativa CON) se obtuvieron frecuencias y porcentajes que se compararon mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Además, se realizó un análisis de varianza entre los tres grupos para establecer diferencias de las características bromatológicas, metabolitos secundarios y la circunferencia escrotal. Los resultados obtenidos muestran diferencias en el contenido de proteína cruda y de pared celular (p < 0.05). La concentración de compuestos secundarios fue distinta entre los grupos (p < 0.05) así como también la motilidad masal (escala de cinco puntos, p < 0.05). Por lo tanto, se concluye que el uso de las arbustivas como HP y AR se puede ofrecer en un porcentaje del 35% sin afectar la morfología espermática en machos caprinos. Futuras investigaciones pueden probar niveles superiores al 35% y en animales adultos pues no existen trabajos hasta el momento que evalúen el efecto de dicha inclusión.

Palabras clave: arbustivas forrajeras, machos caprinos, morfología espermática

Abstract

The aim of the present work was to evaluate the effect of the consumption of diets formulated with Acacia rigidula (Benth) Seigler & Ebinger and Havardia pallens (Benth) Britton & Rose, on the reproductive capacity of Creole male goats reared under stable conditions in Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fifteen young male goats (approximately 3-4 months old) were randomly assigned to native plant diets or a control diet, with 35% inclusion. The aspects evaluated were scrotal circumference (Ces), mass motility (MM), and sperm morphology, which were determined twice a month, from August to December. In order to observe whether there were differences in sperm motility and morphology between the groups (Acacia rigidula AR, Havardia pallens HP and Medicago sativa CON), frequencies and percentages were obtained using the Kruskal-Wallis test. In addition, a variance analysis was performed between the three groups to establish differences in bromatological characteristics, secondary compounds, and scrotal circumference. The results obtained show differences in crude protein and cell wall content (p < 0.05). The concentration of secondary compounds was different between the groups (p < 0.05) as well as the mass motility (five-point scale, p < 0.05). Therefore, we can conclude that the use of shrubs such as HP and AR can be offered at a percentage of 35% without affecting sperm morphology in male goats. Future investigations may also try to prove higher levels than 35% of inclusion in adult animals to determine its effect on goats older than those used in the present study.

Keywords: forage shrubs, male goats, sperm morphology

Introducción

La morfología espermática ha demostrado ser el predictor más adecuado del potencial de fertilización más que otros parametros seminales, como la motilidad y la concentración. Varios estudios han demostrado que una inadecuada calidad espermática con respecto a la morfología, está relacionada con una alta incidencia de embriones aneuploides (Delgado Mendive, 2015).

Por otra parte, en la evaluación de la morfología espermática ya no es suficiente solo determinar la proporción de “normales” sino que también es fundamental la evaluación más específica en cuanto a la cabeza, cuello y cola del espermatozoide, así como también existen residuos citoplasmáticos anormales (Gatimel et al., 2017).

La calidad espermática, incluida la morfología, es determinada por varios factores y uno de ellos es el consumo de nutrientes que determina procesos como el tiempo de crecimiento y desarrollo del embrión.

El contenido de nutrientes o químicos en el tipo de alimento afecta ampliamente la fertilidad. Las plantas leguminosas se caracterizan por presentar altos niveles de proteína cruda (PC), minerales, energía metabólica y adecuados niveles de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida (FDN y FDA) por lo que se consideran alimentos funcionales, además contienen compuestos secundarios como fenoles, terpenos, alcaloides, saponinas, entre otros metabolitos, que según el nivel de estos pueden otorgarle el potencial de ser alimentos nutracéuticos (Cámpora, 2016).

Ejemplo de estas plantas son la Havardia pallens (tenaza) y la Acacia rigidula (gavia) que se ha documentado ser plantas con niveles adecuados de contenido nutricional; sin embargo, poco se sabe de su contenido de metabolitos secundarios, además son plantas que se encuentran ampliamente distribuidas en el agostadero pastoreado por las cabras y son fuentes alternativas de nutrición.

Por lo tanto es importante estudiar el efecto que pudiesen tener en aspectos reproductivos, como la morfología espermática, factor importante para que se realice adecudamente la singamia y el desarrollo embrionario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y desarrollo del experimento

Se emplearon 15 machos caprinos criollos (encaste cárnico y lechero), con un peso promedio de 15 kg y una edad de 3 meses. Los animales fueron vacunados contra pasteurelosis neumónica y clostridiasis (Bobact 8® MSD Salud Animal, 2.5 mL peso vivo), además se desparasitaron con levamisol 12 mg/kg peso vivo (Vermizol L® Aranda).

Los caprinos tuvieron un periodo de adaptación de 15 días y la dieta que se les proporcionó fue de 13.9% PC, 10.5 MJ/kg energía metabolizable para realizar la transición paulatina hasta obtener el consumo de la dieta definitiva con leguminosas arbustivas. Los machos eran prepúberes con frénulo peneano positivo. En los animales que resultaron ser negativos al frénulo peneano, pero que presentaron ausencia de producción de semen, se sometieron cada 15 días a un entrenamiento con vagina artificial, hasta la obtención de una muestra espermática. Para el estímulo de la monta se expuso al macho durante un tiempo máximo de 20 min a una hembra caprina adulta, previamente estrogenizada con 2 mg intramuscular de cipionato de estradiol (Zoetis©) cuya aplicación se realizó a un intervalo de 3 días (días -5 y -2) y dos días posteriores a la segunda inyección (día 0). Se consideró al animal como púber cuando el eyaculado obtenido presentó al menos un 30% de células espermáticas viables.

La fase experimental tuvo una duración de 4 meses. Los 15 animales fueron asignados a las dietas con las plantas nativas y de control, conteniendo el 35% de inclusión. El grupo control (T1, n = 5) recibió heno de alfalfa (Medicago sativa; PC 20%) y a los otros grupos se les ofreció A. rigidula (T2, n = 5; PC 18%) y H. pallens (T3, n = 5; PC 16%). El forraje en las dietas consistió en hojas y tallos de las especies estudiadas y estas fueron cortadas una vez por semana y almacenadas para ser otorgadas a los animales durante toda la semana, durante las 12 semanas de estudio.

La evaluación del semen se realizó cada 15 días, por la tarde, dos horas después de suministrarse la comida. La vagina artificial (VA) fue precalentada a 30 °C, añadiendo agua caliente en su cámara interior, hasta alcanzar una temperatura de 41 °C, manteniéndola así hasta su uso mediante un capuchón de felpa y cuero. El orificio de penetración de la VA fue lubricado con un gel no-espermicida y el cono de colecta fue provisto de un tubo colector graduado. Para colectar el semen, se realizó la misma metodología que se efectuó durante el entrenamiento. La colecta se determinó como exitosa cuando se logró la introducción del pene en la vagina artificial y el macho caprino realizó el “golpe de riñón”. Una vez logrado esto, se verificó que el tubo colector contenía la muestra de semen.

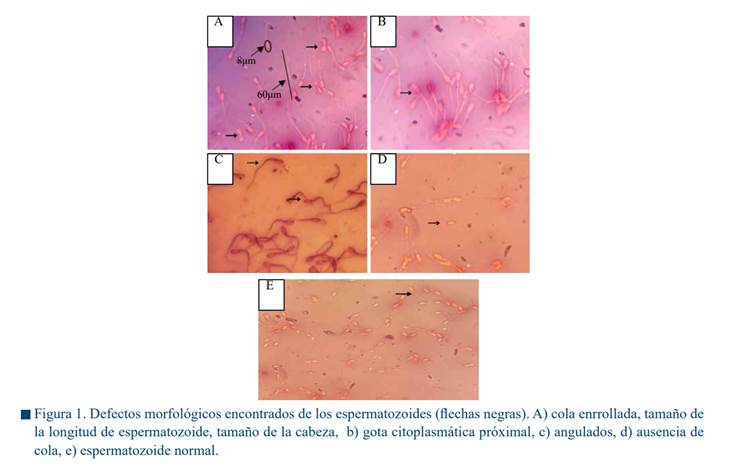

Análisis morfológico del semen

Se evaluó la morfología espermática mediante un frotis con la tinción de eosina-nigrosina (2 µL). Para la evaluación, se analizaron 200 células espermáticas al microscopio (40x), identificando anormalidades en la estructura de acuerdo con las siguientes características: anormalidad de la cabeza (cabezas microcefálicas, cabezas redondas y sin acrosoma, doble cabeza, cabeza delgada o elongada, cabeza vacuolada, cabeza macrocefalia, espermatozoides decapitados, cabeza sin acrosoma) anormalidades de la cola (ausencia de cola, cola corta, cola angular o irregular, cola gruesa, cola doblada, cola doble, cola enrollada) defectos de la pieza intermedia (cuello doblado, inserción asimétrica, cuello doblado, pieza intermedia gruesa, pieza intermedia delgada) material citoplasmático residual en exceso, o combinación de defectos (espermatozoide bicéfalo con cola enrollada, espermatozoide bicéfalo con cola enrollada en la pieza intermedia, espermatozoide inmaduro con gota citoplasmática y cola enrollada a nivel del anillo de jensen, espermatozoide macrocefálico con cola engrosada, espermatozoide microcefálico con cola corta delgada) (Gatimel et al., 2017). Así también espermatozoides inmaduros con gotas citoplasmáticas. El resultado de la evaluación de las 200 células se interpretó como un porcentaje (%).

Análisis bromatológico y determinación de compuestos secundarios

A cada muestra se le determinó por duplicado el contenido de MS, cenizas y PC, mediante el procedimiento de macro-Kjeldahl (Andrews, 1996). Para determinar la fracción fibrosa, se realizó un análisis de FDA, FDN, mediante el procedimiento descrito por Van Soest (1994). Para la cuantificación de flavonoides totales se utilizó la técnica descrita por Chang et al. (2002). Los resultados fueron expresados en g equivalentes de quercetina por kg de materia seca (g/kg MS). Para la cuantificación de taninos hidrolizables se realizó la técnica de Folin Ciocalteu, descrito por Taga et al. (1984). Los resultados fueron expresados como g de equivalente de ácido gálico (GAE) por kg de MS del extracto de la planta (g/kg MS).

Análisis de datos

Se usó el PROC GLM del programa SAS para realizar un análisis de varianza para evaluar los tres grupos y establecer diferencias de las características bromatológicas y metabolitos secundarios. La circunferencia escrotal se analizó mediante ANOVA factorial. Para establecer diferencias entre los grupos (AR, HP y CON) se aplicó una prueba post hoc mediante el método de Tukey. Las diferencias en la motilidad y la morfología espermática entre los grupos (Acacia rigidula AR, Havardia pallens HP y Medicago sativa CON) se evaluaron obteniendo frecuencias y porcentajes que se compararon mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Para todas las pruebas estadísticas realizadas se utilizó un nivel de significancia de 0.05.

RESULTADOS

Análisis bromatológico de las dietas a base de leguminosas AR, HP y CON

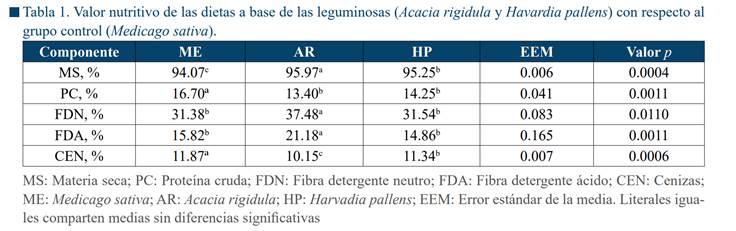

Las caracterÍsticas bromatólogicas se pueden apreciar en la Tabla 1, donde el porcentaje de materia seca es mayor en la arbustiva AR, seguido por HP, mostrando diferencias estadisticas entre las tres plantas (p = 0.0004). En cuanto al porcentaje de PC, la dieta a base de ME está por arriba en dos puntos porcentuales de HP y en tres puntos porcentuales de AR (p = 0.0011). Con respecto a las paredes celulares, la FDN fue significativamente mayor en AR (p = 0.0110), mientras que en ME y HP, fueron semejantes. Este mismo comportamiento se observó en el indicador de FDA (p = 0.0011).

Determinación de compuestos secundarios

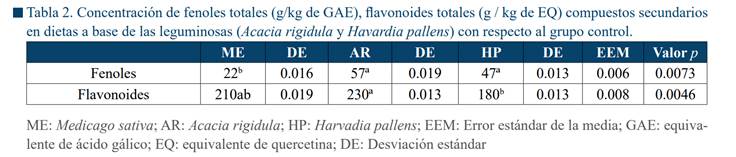

En la Tabla 2 se observan las concentraciones totales de compuestos secundarios de las tres diferentes plantas obtenido en gramos por kilogramo. Se puede observar que en la dieta formulada con AR es la que tiene mayor concentración de fenoles totales por kilogramo ofrecido (g/kg GAE), sin embargo, no fue distinta estadísticamente con respecto a la dieta a base de HP, mientras que la dieta con ME fue la de menor concentración (p = 0.0073). Mientras tanto, en la concentración de flavonoides totales ME y HP son iguales estadísticamente, sin embargo, AR es la que tiene mayor concentración de flavonoides (p = 0.0046).

Circunferencia escrotal

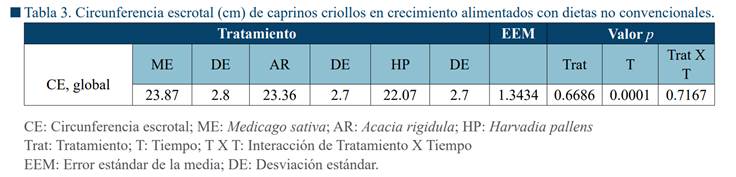

La circunferencia escrotal en caprinos criollos que fueron alimentados con ME, fue mayor comparado con los caprinos de HP, mientras que los caprinos que fueron alimentados con AR tuvieron un promedio similar al de ME, sin embargo, no se detectaron diferencias significativas (p = 0.668) entre tratamientos (Tabla 3). Se observó significancia estadística de esta variable con respecto al tiempo (p =0.0001), mientras que la interacción tratamiento por tiempo no fue significativa (p =0.716).

Motilidad masal

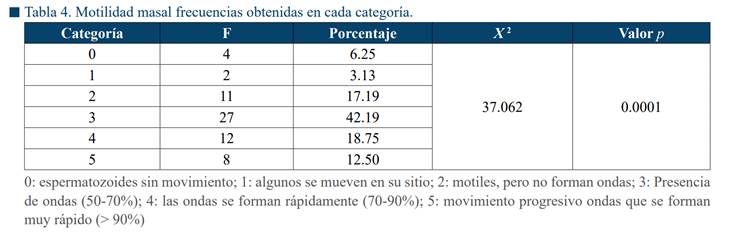

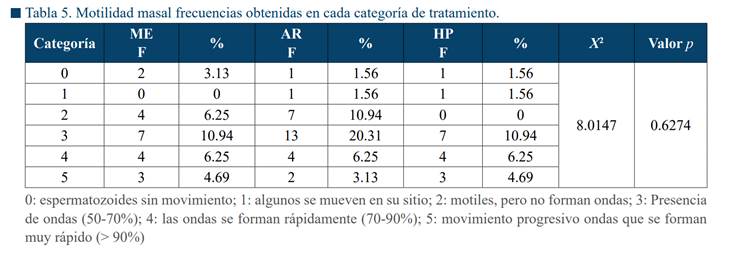

En cuanto a la motilidad masal (rango 0-5) (Tabla 4), se observa que la escala 3 fue la más frecuente (42.19%), seguido de la escala 4 (18.75%) y la escala 2 (17.19%) (p = 0.0001). Con respecto al grupo de planta (Tabla 5) en el caso de la dieta con ME y HP, se observó mayor porcentaje de motilidad masal en la escala de 3 con 10.94, mientras que, para esa misma escala, pero en los animales que consumieron AR el porcentaje fue 20.31. Sin embargo, el nivel de motilidad espermática fue independiente del grupo de plantas utilizado en la dieta (p = 0.627).

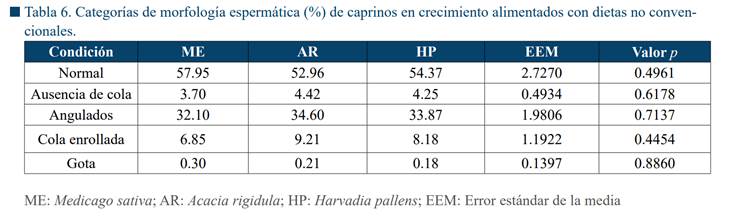

Morfología espermática

En cuanto a la morfología espermática, los caprinos que consumieron dietas con ME obtuvieron menor porcentaje de anormalidades primarias, en comparación a los grupos que consumieron dietas a base de AR y HP; sin embargo, las diferencias fueron mínimas y no significativas (p > 0.05). De hecho, tampoco se detectaron diferencias significativas (p > 0.05) con respecto al porcentaje de caprinos que mostraron una morfología espermática normal (Tabla 6, Figura 1).

DISCUSIÓN

El utilizar arbustivas como manera de alimentación es un medio económico y rico en nutrientes como PC, ME, minerales, entre otros (Patil et al., 2022). Cuando una dieta es deficiente en nutrientes generalmente se suplementa con granos y leguminosas forrajeras, como es Medicago sativa (alfalfa), de esta manera mejora el rendimiento en ovinos y caprinos, sin embargo, considerando el ingreso económico de los pequeños productores, el suplementar con granos tiende a ser costoso (Patil et al., 2022).

Para mejorar los piensos de mala calidad, una propuesta es la suplementación con especies arbóreas multipropósitos que son de fácil acceso (Patil et al., 2022). La formulación de dietas a base de arbustivas A. rigidula y H. pallens contienen valores del 13.4% y del 14.5% de proteína en comparación con dietas a base de M. sativa del 16.7%, aunque en este trabajo de investigación no se evaluaron indicadores de crecimiento, estas dietas cumplían con los requerimientos nutricionales para dichos animales en crecimiento.

Los alimentos funcionales, son aquellos que proporcionan beneficios que van más allá de la nutrición básica, y, asimismo, son capaces de proporcionar evidencia científica de mejorar distintas funciones en el organismo (Cámpora, 2016). Sin embargo, dicha funcionalidad es conseguida mediante distintas estrategias, como son: maximizar la presencia de algún compuesto funcional en el propio alimento, incorporar algún componente bioactivo, incluso incrementar la biodisponibilidad del compuesto que sea de interés, entre otros (Cámpora, 2016). Aunque poseen un efecto positivo en la salud, no se consideran un medicamento, sino más bien productos que son consumidos de forma normal y que además, ayudan a disminuir los riesgos de enfermedades por medio de la sana alimentación (Cámpora, 2016).

El valor bromatológico solo de la hoja de A. rigidula y H. pallens fue del 14% y del 13%, respectivamente, por lo que con este nivel de PC, se catalogarían como alimentos funcionales, es decir un alimento que es similar de manera física a un alimento convencional y que se consume de manera diaria como parte de la dieta, pero con la capacidad de generar efectos fisiológicos o metabólicos de manera útil para el mantenimiento de una buena salud, en cuanto a la reducción del riesgo de sufrir enfermedades crónico-degenerativas y que también cumplen sus funciones nutricionales básicas (Ferreira & Luengo, 2007). En cuanto al porcentaje de proteína cruda de Acacia rigidula se encuentra un poco por debajo al obtenido por Gutiérrez et al. (1990), sin embargo, Díaz Yerena (1991), considera que, a pesar de no tener un elevado porcentaje de proteína cruda, los caprinos pueden consumir hasta un 70% de Acacia rigidula en su dieta.

La circunferencia escrotal es de los principales parámetros que se toman en cuenta para la selección de sementales, puesto que se sabe que el tamaño testicular se correlaciona con la capacidad reproductiva de los machos (Espitia-Pacheco et al., 2018), siendo un parámetro que posee de alta a moderada heredabilidad (Barrozo et al., 2012). También es una variable que se considera para evaluar el desarrollo reproductivo, la espermatogénesis y las características seminales (Gallego-Calvo et al., 2018). El valor que se obtenga de esta variable, el desarrollo de los túbulos seminíferos y la eficiencia de la espermatogénesis, son características directamente relacionadas con el consumo nutricional (Eloy & Pereira, 2013).

Así también, algunos autores (Boligon et al., 2010; Nava-Trujillo, 2017), demostraron que la circunferencia escrotal está relacionada con la edad, el predominio racial y la ganancia diaria de peso. Puente et al. (2022) obtuvieron valores de circunferencia escrotal de 22.5 cm y de 24.8 cm de machos caprinos criollos de 5 y 6 meses de edad, semejante a lo obtenido en este trabajo de investigación, mientras que Zapata et al. (2021) obtuvieron circunferencias escrotales de 24.1 cm en machos criollos de 7 meses consumiendo dietas a base de arbustivas Acacia farmesiana y Leucaena leucocephala, teniendo 0.74 y 2.03 puntos porcentuales por arriba de lo obtenido en este trabajo de investigación. Cabe destacar que los caprinos utilizados en este trabajo fueron prepúberes en crecimiento, entrando en una edad de 3 a 4 meses aproximadamente a este proyecto de investigación y comenzando su etapa de pubertad a los 7 meses.

Por otro lado, los valores encontrados son superiores, comparados con animales <1 año que se encontraban pastoreando en zonas áridas teniendo valores de 20 a 22.4 cm (Agga et al., 2011). Así también Lacuesta et al. (2015), encontraron que en machos Boer en crecimiento alimentados con M. sativa, la mayor CE fue a los 8 meses de edad con 23 cm, semejante a lo encontrado para los grupos de H. pallens y M. sativa.

La motilidad espermática es una característica esencial del espermatozoide fértil capaz de atravesar el tracto reproductivo femenino, llegar al sitio de fertilización y penetrar la zona pelúcida del ovocito (Sapanidou et al., 2014). Con respecto a motilidad masal, Zapata et al. (2021), encontraron valores de 4.8, 4.7 y 4.2 para machos alimentados con M. sativa, A. farnesiana y L. leucocephala, respectivamente. Valores semejantes a los encontrados para el grupo de M. sativa y A. rigidula con excepción del grupo de H. pallens, que obtuvo una motilidad masal de 3. La motilidad masal encontrada en nuestros grupos experimentales van de calidad regular a buena (3-4) (Aisen et al., 2005) en promedio a lo largo del tiempo, esto es adecuado en animales en crecimiento y es una variable decisiva para determinar el continuar con la evaluación de la muestra seminal.

Otra variable de mucha importancia en la evaluación del semen es la morfología, la que fue propuesta como un valor predictivo de la fertilidad por Kruger et al. (1986), quienes encontraron que existe una relación proporcional entre la fertilización del ovocito y la morfología espermática; es decir al disminuir la presencia de espermatozoides normales existe una disminución de la tasa de preñez (Danis & Samplaski, 2019; García-Vazquez et al., 2016).

Los valores encontrados de morfología normal en M. sativa fueron de 57.95%, A. rigidula fue del 52.95% y para el caso de H. pallens de 54.37%. Por otro lado, las anormalidades primarias particularmente de la cabeza y del acrosoma, resultan de importancia ya que se ha visto que espermatozoides con macrocefalia se han relacionado con espermas aneuploides que disminuirían el éxito en los programas de reproducción asistida (Danis & Samplaski, 2019).

Es importante mencionar que los machos caprinos de este trabajo de investigación son animales en crecimiento que pasaron de un estado de prepuber a pubertad, por lo que se intuye que los niveles de testosterona no se asemejarían a los de un animal adulto y esto es importante ya que la morfología espermática está estrechamente relacionada con la espermatogénesis, que a su vez está estrechamente relacionada con los niveles de testosterona (Marina, 2003).

Por otro lado, Ibrahim et al. (2003) y Acamovic y Booker (2005), mencionan que cuando existen pocas cantidades de taninos condensados en el forraje, es decir 20-40 g/kg de materia seca, puede favorecer efectos beneficiosos en el metabolismo de proteína de sobrepaso y mejora la absorción de aminoácidos en el intestino delgado, de tal manera que Waghorn et al. (1990) y Montossi (1995), confirmaron que niveles bajos de taninos generan efectos beneficiosos sobre la producción animal.

Nuestros resultados, se encuentran dentro de los rangos antes mencionados de taninos, lo que concuerda que no hubo casos de intoxicación o bajo consumo de alimento en el tiempo del experimento y en cuanto a parámetros reproductivos como motilidad masal y morfología espermática no se encontró significancia estadística, sin embargo, tampoco afectó en ello.

CONCLUSIÓN

El uso de arbustivas como sustituto de leguminosas forrajeras puede ser viable, ya que cumple con los requerimientos nutricionales de los caprinos y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden considerar como un alimento funcional. Otro aspecto a considerar es que, desde un punto de vista estadístico, no afectaron negativamente la morfología espermática al ofrecerse en un porcentaje del 35% de inclusión en dietas. Sin embargo, dicho experimento se realizó en animales prepúberes, por lo que, se recomienda replicarlo en machos caprinos adultos.

Referencias

Acamovic, T., & Brooker, J. D. (2005). Biochemistry of plant secondary metabolites and their effects in animals.

The Proceedings of the Nutrition Society, 64(3), 403-412. https://doi.org/10.1079/pns2005449

Agga, G. E., Udala, U., Regassa, F., & Wudie, A. (2011). Body measurements of bucks of three

goat breeds in Ethiopia and their correlation to breed, age and testicular measurements.

Small Ruminant Research: The Journal of the International Goat Association, 95(2-3), 133-

138. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.09.011

Aisen, E., Quintana, M., Medina, V., Morello, H., & Venturino, A. (2005). Ultramicroscopic and

biochemical changes in ram spermatozoa cryopreserved with trehalose-based hypertonic

extenders. Cryobiology, 50(3), 239-249. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2005.02.002

Andrews, W. H. (1996). AOAC INTERNATIONAL’s three validation programs for methods used

in the microbiological analysis of foods. Trends in Food Science & Technology, 7(5), 147- 151. https://doi.org/10.1016/0924-2244(96)10017-0

Barrozo, D., Buzanskas, M. E., Oliveira, J. A., Munari, D. P., Neves, H. H. R., & Queiroz, S.

A. (2012). Genetic parameters and environmental effects on temperament score and r

productive traits of Nellore cattle. Animal: An International Journal of Animal Bioscience, 6(1), 36-40. https://doi.org/10.1017/S1751731111001169

Boligon, A. A., Silva, J. A. V., Sesana, R. C., Sesana, J. C., Junqueira, J. B., & Albuquerque, L. G. D. (2010).

Estimación de parámetros genéticos de peso corporal, circunferencia escrotal y volumen

testicular medidos a diferentes edades en bovinos Nellore. Revista de Ciencia Animal, 88(4),

1215-1219.

Cámpora, M. C. (2016). Alimentos funcionales: tecnología que hace la diferencia. RIA. Revista de

Investigaciones Agropecuarias, 42(2), 131-137.

Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M., & Chern, J. C. (2002). Estimation of total flavonoid content

in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of Food and Drug Analysis,

10(3), article 3.

Danis, R. B., & Samplaski, M. K. (2019). Sperm morphology: History, challenges, and impact on

natural and assisted fertility. Current Urology Reports, 20(8), 43. https://doi.org/10.1007/ s11934-019-0911-7

Delgado Mendive, M. (2015). Relación entre los parámetros morfológicos, de gameto a blastocito,

con las anomalías cromosómicas y el éxito reproductivo: Tesis para obtener el grado de doctor.

Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.

Díaz Yerena, E. (1991). Proteína sobrepasante en dietas de caprino consumidas en agostadero.

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1361

Eloy, A. M. X., & Pereira, E. P. (2013). Stress on male goat reproduction. Revista Brasileira

de Reproducáo Animal, 37(2), 153-163. http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/

v37n2/pag156-163%20(RB454).pdf

Espitia-Pacheco, A., Montes Vergara, D. E., & Lara-Fuenmayor, D. (2018). Evaluación del desarrollo

testicular y medidas morfométricas en ovinos de pelo colombiano. Agronomía Mesoamericana, 29

(1), 165-175. https://doi.org/10.15517/ma.v29i1.27550

Ferreira, M. J., & Luengo, F. E. (2007). La dieta como concepto terapéutico. Conceptos

alimentos funcional y nutracéutico. Situación actual de los alimentos funcionales y nutracéuticos.

Aspectos legales. En Sociedad Española de Cardiología (Eds). Alimentos funcionales y

nutracéuticos (pp. 1-81). Acción Médica.

Gallego-Calvo, L., Gatica, M. C., Guzmán, J. L., & Zarazaga, L. A. (2018). Reproductive

responses to sexually active buck of does treated with melatonin when body weight/body

condition is increasing or decreasing. Animal Reproduction Science, 190, 75-84. https://

doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.01.009

García-Vázquez, F. A., Gadea, J., Matás, C., & Holt, W. V. (2016). Importance of sperm

morphology during sperm transport and fertilization in mammals. Asian Journal of

Andrology, 18(6), 844-850. https://doi.org/10.4103/1008-682X.186880

Gatimel, N., Moreau, J., Parinaud, J., & Léandri, R. D. (2017). Sperm morphology: assessment,

pathophysiology, clinical relevance, and state of the art in 2017. Andrology, 5(5), 845-862.

https://doi.org/10.1111/andr.12389

Gutiérrez, O. E., Landa, J., Uresti, J. F., & González, R. (1990). Utilización de la proteína en arbustivas

consumidas por caprinos en agostaderos. En memorias del IV congreso nacional de manejo de

pastizales, Monterrey, N.L., México. p (Vol. 13).

Ibrahim, M., Mannetje, L. T., & Ospina, S. (2003). Prospect and problems in the utilization

of tropical herbaceous and woody leguminous forages. In VI International Symposium

on the nutrition of herbivores. Proceedings of an International Symposium held in Mérida,

México (pp. 35-55).

Kruger, T. F., Menkveld, R., Stander, F. S., Lombard, C. J., Van der Merwe, J. P., van Zyl, J. A., &

Smith, K. (1986). Sperm morphologic features as a prognostic factor in in vitro fertilization.

Fertility and Sterility, 46(6), 1118-1123. https://doi.org/10.1016/s0015-0282(16)49891-2

Lacuesta, L., Orihuela, A., & Ungerfeld, R. (2015). Reproductive development of male goat kids

reared with or without permanent contact with adult females until 10 months of age.

Theriogenology, 83(1), 139-143. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2014.09.001

Marina, S. (2003). Avances en el conocimiento de la espermatogénesis. Implicacones clínicas.

Revista Iberoamericana de Fertilidad, 20(4), 213-225. http://www.revistafertilidad.org/

RecursosWEB/fertilidad/Fert-Jul-Agost03-Trabajo1.pdf

Montossi, F. (1995). El valor nutricional de los taninos condensados en el género Lotus. En D. F.

Risso, E. J. Berretta & A. Morón (Eds.), Seminario de actualización técnica sobre producción

y manejo de pasturas (pp.106-112). INIA Uruguay.

Nava Trujillo, H., Parra Olivero, A., Galvis Carreño, F., Flores Perdomo, G., & Quintero Moreno,

A. (2017). Relación entre la circunferencia escrotal y predominio racial, la edad, el

peso corporal y la ganancia diaria de peso en toros. Revista Científica, FCU-LUZ, 27(1), 62-67

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/43425?locale-attribute=fr

Patil, V., Gupta, R., Duraisamy, R., & Kuntal, R. S. (2022). Nutrient requirement equations for

Indian goat by multiple regression analysis and least cost ration formulation using a linear

and non‐linear stochastic model. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,

106(5), 968-977 https://doi.org/10.1111/jpn.13653

Puente, M., Covelo, I., & Tartaglione, M. (2022). Desarrollo testicular y su relación con la calidad

seminal en caprinos cruza Anglo Nubian x Boer (Nubor). Revista de Investigaciones

Veterinarias del Perú, 33(1), e20387. https://doi.org/10.15381/rivep.v33i1.20387

Sapanidou, V. G., Margaritis, I., Siahos, N., Arsenopoulos, K., Dragatidou, E., Taitzoglou, I. A.,

Zervos, I. A., Theodoridis, A., & Tsantarliotou, M. P. (2014). Antioxidant effect of a

polyphenol-rich grape pomace extract on motility, viability and lipid peroxidation of thawed

bovine spermatozoa. Journal of Biological Research-Thessalonike, 21(1), 19.

https://doi.org/10.1186/2241-5793-21-19

Taga, M. S., Miller, E. E., & Pratt, D. E. (1984). Chia Seeds as a Source of Natural lipid antioxidants,

Journal of American Oil Chemists’ Society, 61(5), 928-931.

Van Soest, P. J. (1994). Nutritional ecology of the ruminant. (2a. ed.). Cornell University Press.

https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv5rf668

Waghorn, G. C., Jones, W. T., Shelton, I. D., & Mcnabb, W. C. (1990). Condensed tannins and the

nutritive value of herbage. Proceedings of the New Zealand Grassland Association, 171-176.

https://doi.org/10.33584/jnzg.1990.51.1894

Zapata, C., Salinas, J., Moran-Martínez, J., de Santiago, A., Veliz, F. G., García, J. E., & Mellado,

M. (2021). Growth rate, scrotal circumference, sperm characteristics, and sexual behavior of mixed-breed goat bucks fed three leguminous trees. Spanish Journal of Agricultural

Research, 19(4), e0611. https://doi.org/10.5424/sjar/2021194-16780